|

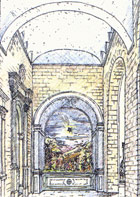

L'altare di S. Giuseppe

L'inventario evidenzia la presenza di un altro grande altare con cornice dorata, sulla tela del quale è raffigurata l'immagine di S. Giuseppe, opera del pittore locale Giuseppe Demattia, posizionato sull'altare dedicato al detto Santo [1] , ex altare del presepe. Successivamente viene realizzato l'altare privilegiato sul quale troneggiava il simulacro di detto Santo.

Durante l'arcipretura di mons. Pardo il detto simulacro passò prima nella nicchia sita nella parete della navata di destra, poi nella chiesetta a Lui dedicata sita nel rione Madonna delle Grazie, ed infine, dopo la vendita di detta località (arcipretura don Battista) viene depositato nella chiesetta di S. Lucia, nella quale era stata già trasferita l'antica statua di legno rosso di S. Lucia di palmi 6 di altezza e 4 di larghezza.

Delle cinque statue inventariate, tre sono di legno a mezzo busto: quelle della Madonna del Rosario, dell'Addolorata e dell'Assunta; le altre due stanno in sagrestia in piccole nicchie e riguardano l'Ecce Homo e una piccola, in legno, di S.M. Addolorata. Non è più nominata la statua del Salvatore appoggiato alla croce, fatta di stucco e posizionata sull'altare eretto nella cappella dello Spirito Santo (Saraceno, p. 37); il cappellone è attualmente dedicato al Corpo di Cristo. Infine, vengono segnalate come statue quelle dei due angeli in grandezza naturale posti ai lati del coro ligneo (vedi infra).

Tra i quadri scomparsi ci sono quelli posizionati sul soffitto della navata centrale, elencati da don Saraceno a p. 18.

Il contenuto dell'inventario e notiziario redatto dal Comitato Comunale nel 1843, invece, ci riserva non poche novità, anche perché la competente Soprintendenza diretta dal comm. Luigi Aiossa, nel comunicare al Comune la ricezione, dopo gli immancabili solleciti, dei modelli predisposti con le notizie richieste (1811), fa tenere alla Provincia napoletana di Bari, ai Sottintendenti e ai Sindaci dei Comuni della Provincia [2] copia della circolare avente per oggetto «pei monumenti di antichità» emanata il 25 settembre del 1843, n. 2449, dal Soprintendente Eduardo Winspeare.

La circolare in questione, oltre a richiedere l'aggiornamento delle notizie fornite con l'inventario del 1811, comunica agli Enti citati la considerazione esternata da Sua Maestà il Re (N.S. = nostro signore), che: «...osservava con positivo rincrescimento del Real animo che gli antichi monumenti storici e d'arte, ancora più pregevoli ed importanti, esistenti nelle Provincie, erano negletti, essendoci luogo a tenere di vedersi da un momento all'altro distrutti». Per evitare che ciò avvenisse, Sua Maestà licenzia il 13 maggio del 1822 apposito Decreto, solennemente pubblicato il 15 settembre 1839, per curarsene l'esatto adempimento.

Intanto negli anni 1815-16 il nostro paese è sconvolto da una grave pestilenza intestinale, che provoca la morte di una discreta parte di abitanti; a causa di ciò il sindaco del tempo, Giambattista Lioce, prima di aggiornare l'inventario del 1811, secondo le richieste contenute nel decreto reale citato innanzi, fa presente all'Intendente di Bari che «...gli oggetti antichi, quadri, statue e bassorilievi nativali (= originari) per antichità o pregio, in questo Comune non esistono perch” furono dati alle fiamme per lo spurgo fatto nelle chiese al tempo della peste» [3].

Ciononostante il 19 gennaio del 1843, il detto Sindaco, assistito dal Segretario comunale e dal consulente d'arte Giuseppe Demattia, dall'Arciprete e dagli altri suoi stretti collaboratori, esegue l'aggiornamento dell'inventario del 1811.

La prima parte dell'inventario fornisce le notizie generali richieste circa la fabbrica, evidenziando che essa è la principale tra le pubbliche, specificando che è affidata all'Arciprete don Michele Tanza, coadiuvato dal Rettore, dal primicerio don Antonio De Mattia e dal Priore don Pietro Moncelli.

La seconda parte, relativa all'aggiornamento dell'inventario del 1811 (32 anni prima) di quello stilato al momento (1843) ci fa apprendere molte notizie che in parte coincidono con quelle della relazione di don Saraceno ed in parte integrano alcune di esse.

E' la nuova descrizione degli altari, che, nel lasciarci stupiti, ci fa apprendere sia l'aumentato numero di essi, sia le seguenti diversità delle immagini collocate al loro centro e, quello che più meraviglia, la descrizione minuziosa di essi.

L'altare maggiore, mentre rimane costituito da legno intagliato come descritto nel 1811, al centro non contiene più la raffigurazione della Madonna della Pace, ma il Crocifisso di legno intagliato (1400), dozzinale, dell'altezza di cinque palmi compresa la croce, attualmente posizionato ov'era il fonte battesimale durante gli anni del 1900.

Viene confermata la presenza al lato sinistro dell'altare del bassorilievo in pietra leccese (Ciborio).

Nell'ultimo cappellone a sinistra entrando vi è l'altare del SS.mo Sacramento, tutto di marmo: al centro di esso v'è un quadro di palmi 10 di altezza e 8 di larghezza, con cornice in legno intagliato e dorato; sulla tela è raffigurato S. Carlo Borromeo (opera moderna). Attualmente posizionato alla parete di sinistra al di sopra del coro ligneo [4] . E' copia dell'originale, restaurata di recente.

Poco più avanti, sempre nella detta parete è presente un altarino sul quale è sistemata una tavola dell'altezza di palmi sei e cinque di larghezza su cui è effigiata l'immagine della Madonna di Costantinopoli.

|

|

|

|

| L'altare della schiodazione |

Simulacro dell'addolorata sistemato al posto dell'altare della schiodazione (Saraceno, 1730) |

Tela della "Schiodazione" del pittore Jaculli (1899?) |

Nuova sistemazione del simulacro dell'addolorata |

Per chi sta di spalle all'altare maggiore, a mano sinistra v'è una cappella con l'altare sotto il titolo di Maria SS.ma dei Sette Dolori, ovvero un quadro alto palmi sei e largo quattro, rappresentante la Schiodazione di Nostro Signore Gesù Cristo (l'attuale tela è opera moderna del pittore Jaculli del IXIX, 1899) che ha sostituito il dipinto sulla parete.

In uno stipo a muro si è riscontrata la statua della Vergine Addolorata in grandezza naturale: solo le mani e la testa sono di legno (opera moderna). (Non viene menzionata la presenza dell'altare di forma particolare dedicato a S. Caterina).

Nella cappella detta della Congrega di Cristo viene riscontrata la sistemazione su un altare di un quadro dell'altezza di palmi dodici e larghezza otto, sul quale è‘ rozzamente dipinta la Vergine del Rosario, opera moderna di Gino De Rosa F. di Foggia del 1819; in uno stipo a muro è conservata la statua della Madonna del Rosario d'altezza naturale con le mani e la testa in legno (opera moderna pervenutaci); sempre nella stessa cappella, in una nicchia su un altro altare si trova un Cristo in stucco appoggiato alla croce di grandezza naturale, purtroppo non pervenutoci. Non viene menzionata la statua di S. Lorenzo: forse è quella che si riscontra nella fabbrica dell'Immacolata.

Vengono messi in luce la statua della Addolorata, un altare di tipo rurale del quale non vengono fornite notizie alcune e i bellissimi disegni ornamentali del 1500, nonché gli arabescati stucchi alle pareti ed all'arco di accesso al cappellone.

Cappellone del Rosario: fregi architettonici |

Note

1 La tela raffigurante S. Giuseppe, opera del pittore locale Giuseppe Demattia, collocata sull'altare omonimo definito privilegiato in perpetuo, viene sostituita durante l'arcipretura Servidio con un'altra eseguita dal pittore barese Umberto Colonna ed ora posta sulla parete di destra del presbiterio al posto di un antico quadro di autore ignoto raffigurante il miracolo di S. Antonio da Padova e l'asina che s'inginocchia al passaggio del SS.mo.

2 Cfr. Nota Intendizia n. 35730 del 31 dicembre 1843 ed il testo della Circolare del 25 settembre 1843 n. 2449.

3 Ma quanto affermato avvenne realmente? e per quali manufatti o libri?

Si è‘ sempre sostenuto e si sostiene da parte di tutti coloro che hanno scritto e scrivono su Noja che, per effetto del fuoco purificatore dal germe della peste (pestilenza), che afflisse il paese (1815-1816, ripetizione non eliminabile), molti documenti cartacei antichi e arredi sacri furono bruciati e, quindi, con essi si sarebbe persa qualsiasi notizia.

Stranamente, però, sono state reperite nell'archivio storico della fabbrica, in quello storico della nostra Diocesi, in quello Statale di Bari e in piccole biblioteche private di nojani e no, residenti molto lontano da Noicàttaro, numerosi documenti di molto anteriori all'evento pestifero.

Il perché della loro conservazione sta nel fatto che essi erano custoditi presso il domicilio di cancellieri e amanuensi, che provvedevano a redigerli, forse venduti a studiosi o mercanti di cose antiche i quali sono sempre esistiti.

Inoltre sembra strano l'aver appreso, da fonte degna di fede, che una gran massa di documenti cartacei fu depositata nello studio notarile, sito in Piazza del Mercato, di Francesco Paolo Troiani di Rutigliano, esercente anche in Noja, la qual cosa chiarisce il perché i suoi volumi di atti notarili sono rilegati con la spessa carta degli spartiti musicali.

Infine, fu vera precauzione o decisione emozionale la riduzione dello stile interno della fabbrica a quello rinascimentale e l'abbrutimento del coro ligneo con catrame? Arcipretura mons. Pardo, 1890-1919.

4 Anche questo altare, con tutto il cappellone, viene modificato sotto l'arcipretura di mons. Pardo. Costui mutò il titolo dato dal fondatore del Beneficio Laicale Padronale, il nobile Francesco Pantaleo nel 1654, dedicandolo al Crocifisso.

Pur rimanendo denominato del Santissimo, negli anni successivi, al posto del grande quadro di S. Carlo Borromeo rieffigiato nel 1821 dal pittore Jaculli, viene installata al centro dell'altare, sistemata in una nicchia con vetro e stucchi rinascimentali, la statua del Cuore di Gesù. |