3. Particolari testimonianze documentali che depongono contro l'esistenza di rapporti diretti tra Cąttaro di Dalmazia e Cąttaro di Puglia.

Esiste una preziosa e imponente raccolta di documenti di carattere storico-legislativo sulla cittą di Cąttaro di Dalmazia, che il veneziano PETRELLI, Cancelliere della stessa cittą, ha curato e pubblicato intorno al XVIII secolo sotto il titolo di STATUTA ET LEGES CIVITATIS CATHARI. Si tratta di un prezioso e raro volume (mancano la cittą di edizione, l'editore e l'anno di pubblicazione), fortunatamente reperito presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, che contiene una lunga serie di Statuti e Leggi, che regolavano la vita ammistrativa e civile della nobile comunitą di Cątharo dal 1301 d.C. in poi. Orbene, questo importante documento rappresenta una ulteriore risposta al Roppo, che lamentava la scarsa conoscenza della storia della Cąttaro dąlmata, la quale, del suo passato, non solo "parla" ma č anche ricca di particolari testimonianze monumentali e cartacee. Scorrendo tutti gli atti amministrativi della cittą, in veritą abbastanza numerosi e redatti in latino, non vi sono che pochissimi riferimenti ai rapporti commerciali con l'opposta sponda pugliese. Ve n'č, perņ, uno molto interessante che riguarda la cittą di Polignano in provincia di Bari, nel quale si parla di una convenzione, relativa alla istituzione di una "franchigia" doganale e daziale, stipulata il l° maggio 1407 tra i due Comuni autonomi, cosģ com ' era gią avvenuto con Bari ed Ancona (cfr. pp. 20 e 295).

Ma, dell'antica Cąttaro pugliese o della nostra Noja, proprio nessuna traccia.

Per di pił, accennandosi nei vari capitoli a diversi nomi di illustri magistrati e notai cattarini, non emerge alcun cognome che si avvicini pur minimamente a quelli diffusi in Noja, che si dice storicamente legata alla cittą dalmata. Un'altra personale tesi del Tagarelli (smontata da una corretta lettura dei testi ufficiali) č quella riguardante la sudditanza religiosa della sede vescovile di Ascruvium - Cątharum alla Chiesa metropolitana di Bari, durata ufficialmente dal 1089 al 1828 [21].

Secondo lo storico nojano, tale subordinazione sarebbe stata la conseguenza della folta presenza in quella cittą di cittadini pugliesi (non esclusi quelli dell'antica Cąttaro peucetica ) trasmigrati fra il VII e il X secolo, periodo di unitą religiosa tra le due sponde [22].

Il vero motivo di tale subordinazione, invece, ce lo chiarissce esaurientemente lo Sforza il quale basandosi su fonti attendibili, sostiene con assoluta fermezza che il passaggio della Chiesa cattarina a quella barese verso la fine dell'XI secolo non fu dovuto a questioni di ordine etnico, bensģ a ragioni dettate dalle contingenze politico-religiose del tempo. Dal IX secolo in poi, infatti, Bari era divenuta la principale cittą della Puglia, trovandosi al centro di grossi interessi politico-religiosi. per cui la Chiesa di Cąttaro, rifiutando la sottomissione alla conterranea e piś potente Chiesa di Ragusa preferi' l' aggancio ecclesiastico a Bari per realizzare cosģ la forte aspirazione di autonomia della cittą, oltre che sottrarsi, secondo un piano di strategia generale, alla concorrenza delle altre cittą dalmate pił vicine [23]. Inoltre, sempre riguardo all'aspetto politico-religioso, nel XII secolo troviamo all'opera i giuppani (principi) Nemanja di Rascia, impegnati ad intensificare i rapporti con il papato e gli Stati latini attraverso Cąttaro ed altre cittą importanti della Provincia Marittima di cui erano venuti in possesso [24]. In conclusione, ci permettiamo di osservare che, se i motivi della sudditanza religiosa della Chiesa di Cąttaro all' autorita' vescovile di Bari fossero stati generati davvero da motivi di natura etnica, perché allora in provincia di Bari, fatta eccezione per Adelfia, dove č stato introdotto nel XVIII secolo in maniera del tutto avventurosa [25], non si riscontra alcuna traccia del culto di San Trifone [26], che č il Protettore principale della cittadina dalmata fin dal IX secolo d. C.? E poi, perché la fortuita circostanza storica che ha toccato la vicina Adelfia non č stata cosģ felice anche per Noicąttaro, che, secondo la coscienza tradizionalistica dei suoi abitanti, si ritiene visceralmente legata alla storia di Kņtor? Dunque, se dovessimo considerare valida l'ipotesi dell'interpretazione etnica dei legami tra le due Cąttaro, la dalmata e la pugliese, sia nel caso che la prima avesse fondato la seconda sia che la seconda avesse dato origine alla prima, avremmo dovuto riscontrare per entrambe, sia pure in piccole tracce, quasi uno scambio di tradizioni popolari caratteristiche di ognuna E' noto che, quando una popolazione emigra (parliamo di gruppi consistenti di persone), č spinta a portare con sé tradizioni e lin gua propri, che in qualche modo le permettono di mantenere vivi i legami con la madrepatria e, in parte, di recepire abitudini e tradizioni delle nuove terre di adozione. Si pensi alle antiche, numerose colonie greche e albanesi tra nell'Italia meridionale ed a quelle pił recenti dei nostri compaesani emigrati soprattutto nel Nordamerica, dove ripetono annualmente alcune feste religiose caratteristiche del paese natale (S. Antonio da Padova, S. Rocco, Madonna del Carmine). Nel caso, poi, di Sammichele di Bari, fondato nel 1609 dal feudatario di Casamassima Michele Vaaz, la piccola comunitą dģ Serbi provenienti da Cąttaro, con la quale aveva dato origine al primitivo casale denominato Casa Vaaz, venne addirittura espulsa dopo poco tempo per aver voluto conservare la propria religione di rito greco ortodosso, contro quella cattolica praticata nella terra ospitante [27]. Per concludere, non sto ora qui a domandarmi come mai il Roppo, che pur cita il Codice Diplomatico Barese nel suo lavoro storico su Noicąttaro, non abbia prestato la necessaria attenzione ad una preziosa pergamena di fine dodicesimo secolo. Si tratta di un documento del 1195, dove, tra Faltro, si parla della concessione accordata dalla imperatrice romana Costanza ai cittadini dalmati di Cąttaro, per interessamento dell'arcivescovo di Bari Doferio, di circolare liberamente per la Terra di Bari a vendere le loro mercanzie.

Eccone il passo specifico nell'originale latino medievale:

«Ad istantiam quoque precum sepedicti Doferķķ venerabilis Archķepiscopi, auctoritate nostra statuimus et donamus. ut quia civitas Catere, que est in Dalmacia, suffraganea est barensis archiepiscopatus, quod ad honorem regni nostri noscitur redundare, quociescumque Caterini cives ad partes Apulie venerint; de quibuscumque fuerint impetiti, non respondeant, nec satisfaciant nisi in curia barensis ecclesķe. Concedentes etiam obtentu ipsius Archķepķscopi, ut ab exactione ancoratici et plateatici, quo de navibus eorum et de mercimoniis suis in portu et civitate Bari, tenebantur hactenus baiulis nostri exsolvere; liberi sint ipsi Caterini penitus et immunes. Ad huius autem concessionis, confirmationis, et constitutionis nostre memoriam et inviolabile firmamentum; presens privilegium nostrum conscribi et maiestatis nostre sigillo cereo, iussimus roborari. Anno, mense, et indictione subscriptis. » [28] .

Traduzione:

«Su istanza e anche delle preghiere dello stesso citato venerabile arcivescovo Doferio, con la nostra autoritą stabiliamo e concediamo, poiché dal momento che la cittą di Cąttaro, che č in Dalmazia, č suffraganea dell'arcivescovo barese, cosa che si sa viene ad onore del nostro Regno, tutte le volte che i cittadini di Cąttaro verranno dalle parti della Puglia, da chiunque siano stati impediti, non rispondano né soddisfacciano se non nella curia della Chiesa Barese. Concediamo anche su proposta dello stesso Arcivescovo, che gli stessi Cattarinķ siano liberi e immuni dall'esazione dell'ancoraggio e del plateatico [= occupazione di spazio pubblico con le bancarelle su cui esporre le mercanzie] che sinora erano tenuti a pagare ai nostri baiuli [= esattori] riguardo alle loro navi e loro merci nel porto e nella cittą di Bari; a memoria inviolabile di questa concessione, conferma e decreto nostro, abbiamo ordinato che il presente nostro privilegio sia sottoscritto e convalidato col sigillo di cera della nostra maestą. L'anno, mese e indizione sottoscritti».

Questo documento non č da sottovalutare, perché, prima di tutto, ci permette dģ accertare la presenza dei Cattarini slavi nel circondario barese non prima della reale nascita di Noja, e poi ci porta a considerare come la loro permanenza o passaggio attraverso il territorio nojano avrebbe fatto vociferare ai nostri antenati che da queste parti, probabilmente in prossimitą del mare, sarebbe esistita una cittą dal nome Cąttaro, come quella posta al di lą dell'Adriatico. Sappiamo benissimo cosa succede, quando in paese circola una voce. Molto verosimilmente. quel gruppo di mercanti cattarini temporaneamente accampati sulla nostra costa per ragioni di convenienza, avrebbero forse raccontato agli abitanti di Noja di provenire da Cąttaro, che si trovava sulla riva opposta del mare Adriatico, e magari avranno anche parlato della fantastica storia della loro cittą. E cosģ la notizia, col tempo, sarebbe diventata quasi una leggenda, specie dopo la definitiva uscita di scena di quei mercanti, e avrebbe continuato a circolare s il a i tti in maniera vaga e imprecisa, giungendo fino a noi come una credenza popolare. Il Mola ha raccolto questa leggenda alla fine del '700, ma non sappiamo nulla di preciso come e da quando la stessa abbia cominciato a circolare sulla bocca degli abitanti nojani. Essa, infatti, potrebbe risalire anche a molto tempo dopo i termini storici supposti dalla stessa leggenda, cioč dopo il Mille. Non ne abbiamo la assoluta certezza, ma ci permettiamo di immaginare che alcuni gruppi di mercanti cattarini agevolati dalla concessione imperiale avrebbero potuto decidere di dimorare pił a lungo in un luogo, formando delle piccole Colonie etniche, o addirittura di inserirsi completamente in qualche comunitą locale lungo la costa barese o pił verso l'interno.

Note

[21] Cfr. F. Sforza, op. cit., p. 149. Esiste una pergamena del 1187, raccolta nel C.D.B., vol. I, di NITTO DE ROSSI doc. n° 60),ristampa a cura della Societą di Storia Patria per la Puglia, Trani, Vecchi e C.1964, .in cui si dice che il vescovo di Bari e Canosa RINALDO, dietro istanza del vescovo di Cąttaro BOCINE concede a lui ed ai suoi successori alcune case nelle vicinanze della cattedrale, dove possano alloggiare ogni volta che vengano a Bari.

[22] Cfr. S. TAGARELLI, Il mio paese, III, cit., p.48

[23] Cfr. F. SFORZA, op. cit., pp. 42, 51.

[24] Cfr. ENCICLOPEDIA TRECCANI, Vol. XXXI pp. 418-19, Roma, edi.1949

[25] La tradizione locale di Adelfia, paese a pochi chilometri da Noicąttaro, racconta che verso il 1750, a portare la devozione di S. Trifone nel suo paese di cui divenne in breve il Protettore, fu un marinaio di Montrone (Montrone era un Comune autonomo che; unendosi a Canneto, assunsero nel 1927 la denominazione di Adelfia), che probabilmente toccņ le rive di Cąttaro.

[26] Il Santo martire Trifone č raffigurato nello stemma cittadino di Kņtor (uno scudo). La sua figura č stata, da sempre, parte integrante e simbolo di unitą cittadina fino al punto da comparire in tutte le parti introduttive ai vecchi atti amministrativi (Cfr. STATUTA ET LEGES CIVITATIS CATHARI, op. cit.). A beneficio dei lettori pił interessati, pubblichiamo in libera traduzione italiana dal testo del CORNELIO (op. cit.,pp.4-5 ) la breve storia dell'arrivo del corpo di S.Trifone a Cąttaro al principio del IX secolo, molto simile e quasi contemporaneo a quello del corpo di S. Nicola di Mira a Bari e di S. Marco a Venezia:« Da un atto notarile cattarese dell'809 ricaviamo: E' tradizione presso gli abitanti di Cąttaro che il corpo di S. Trifone fosse stato asportato dai Veneziani dal Borgo Capsade sito nelle vicinanze della cittą di Apamea in Frigia perché fosse trasferito nelle Venezie, contemporaneamente alla sottrazione da Alessandria delle preziose spoglie di S. Marco Evangelista. Avvenne che, mentre i sacri corpi venivano trasportati su diverse navi veneziane, per divina volontą, la nave che trasportava il corpo di S.Marco Evangelista compģ un felice e mirabile viaggio; la nave con la quale si trasportava il corpo del divino Trifone, invece, fu costretta, a causa di un'improvvisa tempesta, ad entrare nelle Bocche di Cąttaro. A Cąttaro viveva un uomo nobilissimo e religioso di nome Andreazio. I Veneziani, messisi al sicuro con la loro nave nel porto di Cąttaro, proposero a costui che avrebbero potuto consegnarli il corpo di S. Trifone in cambio di una grossa somma di denaro. Il sig. Andreazio accettņ la proposta e diede loro in cambio del corpo del Santo duecento Solidos romani nonché una corona con gemme del valore di cento Solidos, in totale trecento Solidos. Quando il corpo di S. Trifone fu sbarcato dalla nave, gli andarono incontro, secondo le costumanze, i chierici per condurlo in processione per le vie della cittą. Ora avvenne che, quando il corteo si fermņ in piazza, si fece avanti Naclerio, uomo molto vecchio e devoto di S. Trifone e che era sempre stato in attesa di rivedere il suo corpo, il quale, inginocchiatosi, disse: Oh S. Trifone, Ti ho atteso per tanto tempo! Appena Naclerio finģ di pronunciare tali parole, il sacro corteo non si poté pił muovere: a Naclerio si erano chiuse la bocca e le orecchie. I chierici, allora, pregarono S. Trifone di aver pietą di costui, che si era fermato in ginocchio davanti a lui. Intanto erano giunti sul posto i bambini, figli di Andreazio, con la mamma Maria, i quali insieme al padre decisero di far costruire in quel luogo una chiesa, dedicandola a S. Trifone, che cosģ divenne patrono della cittą. Don Andreazio, a seguito di ciņ, diede ad uno dei suoi figli cento Solidos per comprare i liberti Marino e Premarck in onore di S. Trifone e concesse inoltre a tutti i Zarotini dal nome Granzi, che erano liberti, di chiamarsi non pił liberti ma fratelli »

[27] «Michele Vaaz ebreo portoghese nella guerra fra Portogallo e Spagna fu fatto prigioniero da Filippo II, il quale conosciutone il valore, dicono i cronisti dell'epoca, lo inviņ a Napoli, dopo il 1570, con molti incarichi. E a Napoli fa carriera tra la folla dei commercianti, degli amministratori e, degli avventurieri. Il Vaaz non era una spiantato, tutt'altro; ma č vero anche che era un uomo di grandi affari, audace e senza scrupoli. Ambizioso e audace, concepisce il disegno di creare un nuovo paese, che a lui s'intitoli, che lo illustri come fanno i grandi. Ha danaro, molto danaro, puņ fondare colonie, puņ costruire case; gli occorrono coloni che abbattano querce, arino la terra e la riducano a giardino. Ma egli non cerca fra i capaci rurali dei villaggi vicini. Siccome non ha patria, non puņ sentire la fraternitą del sangue. Vuole novitą, e cercņ fra gente straniera; a lui straniero non interessa la purezza della razza. Cosģ trovņ coloni fra i Serbi. Impaziente del desiderio di popolare il Casale, mandņ in Dalmazia tre suoi grossissimi galeoni che teneva per uso suo di diversi traffici e mercanzie e si fece condurre da quella parte molte famiglie intiere e tutti i loro arredi e animali. Quelli erano tempi calamitosi anche per la Balcania: I Turchi avanzavano fin verso Buda e Vienna; e le genti dell'interno si riversarono fuggiasche verso la costa del mare nostro, dove Venezia sosteneva ancora con le sue armate il prestigio dell'Occidente. A Cąttaro, latina, appunto, il Vaaz trova una colonia di profughi del Principato di Zuse insofferenti del duro dominio turco; e li porta in Italia a proprie spese, nella terra nostra, ospitale sempre ai miseri, anche se sempre mal pagata. Sbarcati a Barletta, i Serbi erano guidati dal sacerdote Damiano De Damianis di Cąttaro e da alcuni capi di loro razza. I Serbi ed il loro pastore Damiano erano di rito greco; ciņ mette in allarme l'arciprete di Casamassima, Don Marcantonio Latilla, nella cui giurisdizione gli stranieri son venuti a far colonia. Infatti, gli ospiti fraternamente accolti mostrano in breve "come certa gente, che neppure oggi si č spogliata della scorza barbara mal si adatta ai contatti e alla comunione di vita con chi vanta millenni di civiltą".I Serbi fanno finta di accettare per i loro neonati di buon grado il battesimo della Chiesa di Roma; ma essi ribattezzano furtivamente i loro piccoli, immergendoli in una tina d'acqua secondo il rito greco. L'arciprete di Casamassima comunica la cosa all'Arcivescovo di Bari, Ascanio Gesualdo, il quale, allarmato, scrisse alla Santa Sede per i provvedimenti per ovviare a tanto scandalo. Il Vicerč a seguito degli ordini ricevuti ordinņ che i coloni serbi fossero subito sfrattati dal paese. E cosģ costoro se ne andarono chi di qua e chi di lą. Le sole colonie che vissero ab immemorabili in quasi ogni cittą e prosperarono in molte di esse sono le ebraiche» Cfr. L. D'ADDABBO, San Michele e una colonia Serba, in «Japigia»,anno VII, fasc. III, Bari, Cressati 1936, p. 8 e segg.).[28] Cfr. F. Nitti di Vito, C.D.B.,cit. doc. n° 65, anno 1195, righe 38-48.

![]()

Frammento della piu' antica pergamena in scrittura Longobarda do Kņtor

Frontespizio del Testo "Statuta et Leges Civitatis Cathari"

Stralcio della tavola peutingeriana

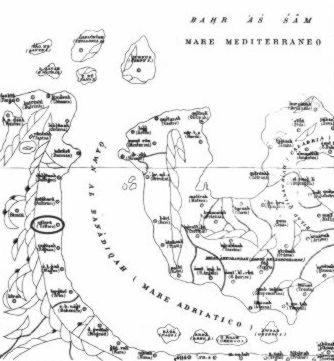

Carta d'Italia secondo il geografo Edrisi (1154) da un codice della biblioteca Bodleiana di Oxford tratta da L'Italia descritta nel "libro del re Ruggero" compilato da Edrisi.

Testo arabo pubblicato con versione e note da M. Amari e C. Schiapparelli, Roma, Salviucci, 1883 (stralcio).