1. L'interpretazione del Du Cange

È opinione comune, tra gli scrittori locali alla ricerca di prove che suffraghino la tradizione popolare nojana, che il toponimo Noa, e quindi Noja, abbia voluto significare una terra o città "Nuova", in contrapposizione ad una "Vecchia", abbandonata o distrutta in precedenza [3]. Ma questa tesi non coincide affatto con la rigorosa analisi semantica del termine latino-medioevale fatta dal Du CANGE (1610-1668), per il quale significa semplicemente «terreno irriguo lavorato di fresco, coltivato a maggese» [4]. Tale interpretazione è condivisa sostanzialmente dal COLELLA e dall'OLIVIERI [5], mentre è biasimata dal MOREA, perché giudicata offensiva e non rispondente alle effettive caratteristiche territoriali del piccolo Comune rurale da lui rilevate al principio del secolo scorso [6]. Quella del Du CANGE, sicuramente mal interpretata dal MOREA, è solo un'analisi prettamente filologica del termine basso-latino, fuori da ogni contesto storico particolare, per cui la sua è da ritenersi solo una pura valutazione linguistica, che però considero validissima ai fini della mia ricerca. Eppoi l'istintiva obbiezione del MOREA non trova riscontro di fronte alle reali caratteristiche morfologiche del territorio agricolo nojano, che invece ritengo pienamente rispondenti all'interpretazione semantica data dal DU CANGE. L'espressione «terreno irriguo lavorato di fresco, coltivato a maggese» ben si addiceva ancora, fino alla prima metà di questo secolo, all'agro di Noicàttaro, perché si trattava propriamente di terreni non sottoposti a pratiche irrigue, interessati dalla presenza di acque superficiali e da fenomeni di paludosità e continuamente rinnovati, cioè ogni volta dissodati come se fosse la prima volta, dopo l' annuale periodo di "riposo" colturale imposto dalla pratica del maggese [7], che indirettamente favoriva anche le attività pastorali.

E' chiaro che le due grandi lame che attraversano tutto il territorio, stringendo a tenaglia il centro abitato, almeno fino a qualche decennio fa, avevano un aspetto completamente diverso da quello attuale a causa dell'acqua piovana che vi ristagnava per buona parte dell'anno. Oggi, infatti, sono a secco e occupate da varie colture, dopo la recente costruzione del grande canale deviatore nei pressi di Gioia del Colle (1945-50), che è servito soprattutto a contenere gli ingenti danni procurati di frequente alle campagne e ai siti urbani dal passaggio delle acque alluvionali. In passato, nei periodi di più intense piogge (particolarmente quello invernale), spesso le lame, alimentate dalle acque provenienti dalle alture retrostanti, straripavano rendendo possibili in diversi punti dell'agro, specialmente là dove era accentuata la natura argillosa del terreno, tanti piccoli fenomeni acquitrinosi. Molti anziani raccontano di alcune disastrose mene d' inizio secolo, che procurarono non pochi danni all'arredo interno della seicentesca Chiesa di S. Maria della Lama costruita proprio sul ciglio della lama ponentina, nel tratto denominato "Lama Paradiso", il più vicino al paese. Anch'io ricordo una violentissima mena verificatasi intorno al 31-32, la quale, dirigendosi verso la foce con vorticosità spaventosa e un boato (nel gergo nojano: d-rrùsc-n), aveva superato i limiti del ponte stradale nei pressi della stessa chiesa, invadendo l'assetto stradale e la campagna circostante e provocando non pochi morti, tra animali e persone, rinvenuti poi alla foce in località S. Giorgio insieme a moltissimi alberi divelti e ad una gran quantità dì ciottoli trasportati da monte, oltre a svariati oggetti agricoli e casalinghi. Presso l'Archivio del Municipio di Noicàttaro ho trovato un atto risalente al 1924, che parla dell'incarico di redigere un progetto dì sistemazione della foce della lama di levante (recentemente denominata "Lama Giotta") affidato dal Comune al geometra locale Francesco Sciannameo (1877-1939). L'intervento si rendeva necessario per eliminare la duna formatasi sulla battigia per il continuo accumulo di detriti alluvionali, poiché impediva il naturale sbocco nel mare delle acque torrenziali. Queste peculiari caratteristiche dell'agro nojano hanno certamente favorito in passato l'affermazione dei seminativi, in cui primeggiavano la cerealicoltura e la coltivazione del lino e del cotone (bambagia), assai abbisognevoli di terreni umidi ovvero di acqua irrigua. Intorno alla produzione delle due piante tessili girava in paese una fiorente attività artigiana, che, grazie all'intraprendenza di Vito Grazio Antonelli (1679-1746), che operava nel settore fin dai primi decenni del XVIII secolo [8] , aveva un discreto sbocco commerciale. Spesso il Comune era intervenuto in materia a regolarne la coltivazione e la commercializzazione, nonché a indicare, per motivi igenico-sanitari, alcune conche naturali sulla vicina spiaggia di Torre Pelosa per la macerazione del lino [9]. Sono convinto che quasi tutti i casali o ville sorti nel periodo medioevale sotto il nome di Noa (e suoi derivati) abbiano assunto tale denominazione per le caratteristiche morfologiche del territorio occupato, che doveva essere costituito da terreni particolarmente umidi e grassi e perciò idonei allo sviluppo delle attività agricole e pastorali [10]. Se, come taluni storici locali affermano, il toponimo Noa significò la costruzione di una "Città nuova", in contrapposizione alla vecchia Càttaro non più esistente, come mai, allora, i profughi cattaresi non avrebbero ritenuto opportuno di meglio specificare il semplice aggettivo qualificativo "Nuova", com'è comune consuetudine in questi casi, aggiungendovi il nome della città dorigine scomparsa, onde perpetuarne il ricordo storico? Basta sfogliare l'elenco dei Comuni italiani per rendersi conto come il termine Nova (Nuova, Novi, ecc.) è quasi sempre accompagnato alla denominazione più antica (vedi Novalesa, Noviligure, Novasíri, Villanova, Orta Nova, Giulianova ecc.). Eppoi non dice la leggenda nojana che alcuni profughi della distrutta Càttaro peucetica si sarebbero, portati sulla opposta sponda dalmata a fondare un città di nome "uguale" a quella lasciata in patria? Se ciò fosse veramente avvenuto, sulla costa dalmata sarebbe dovuta sorgere una "Nuova" Càttaro, come generalmente avviene in questi casi. La questione rimane tuttora aperta.

Note

[3] Cfr. V. ROPPO, op. cit. pp. 80 e segg.

[4] Cfr. C. DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Graz (Austria), Akademiscke Druck - U Verlagsanstalt 1954, p. 595: voce "Noja".

[5] Il COLELLA così spiega: «Noja (forma arcaica di Noya) è da novia (terra), cioè "terreno dissodato di fresco"» (G. COLELLA, op. cit., p. 401). L'OlLIVIERI così puntualizza:« La base deve essere appunto il lat. nova diversa da quella, da cui si ebbe il francese noue, che pure designa anch'esso terreni da pascolo acquitrinosi». (Cfr. D. OLIVIERI, op. cit., p. 386).

[6] Cfr. V. MOREA, Storia della peste di Noja, Napoli, Tip. Trani 1817, p. XXVIII (Introduzione).

[7] La pratica agricola del "maggese", che consiste nel riposo annuale del terreno coltivato e sfruttato da colture particolarmente esigenti di acqua irrigua e di sostanze minerali, in passato era diffusamente praticata su tutto il territorio nojano. L'avvento nel nostro secolo dei pozzi artesiani (anni '50) e delle moderne tecniche agricole (prima, all'infuori dello stallatico, non si conosceva altra proficua tecnica di concimazione) l'ha fatta scomparire totalmente, determinando, nel contempo, la trasformazione agraria del territorio nojano a vantaggio dei vigneti specializzati a "tendone".

[8] Cfr. A. ANTONELLI, L'emblematico cammino di una famiglia in Puglia, Fasano, Schena 1991, pp. 95 e segg. I tessuti realizzati a Noja in privato da esperte tessitrici ai vecchi telai per conto di Vito Grazio Antonelli erano commercializzati particolarmente nel capoluogo dauno. Il ROPPO dice che le tele nojane erano apprezzate e richieste in tutta la nostra Penisola (Cfr. V. Roppo, op. cit., p. 23). Se diamo uno sguardo ai registri dei matrimoni e alle carte-capitolo notarili relative al periodo 1550 - 1800 conservati nei vari archivi locali, notiamo che sovente per le donne ricorre la professione di "filatrice" o di "tessitrice".

[9] Si consultino le Delibere Comunali relative al periodo 1845-60.

[10] Cfr. G. COLELLA, op. cit., p. 475: «Noa e Novium nel basso lat. significò "terreno grasso e palustre" adatto all'uso di pascoli: fr. antico, Noue ».

.

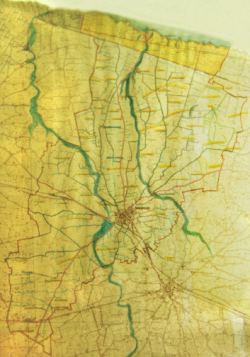

Noicàttaro. Il territorio (stralcio).