2. Il silenzio dell' archeologia

Le tanto auspicate scoperte archeologiche, finalmente avvenute nell'agro di Noicąttaro nei primi decenni di questo secolo, spesso in modo del tutto casuale [6] , non hanno chiarito affatto, come invece ci si attendeva, i termini posti dalla leggenda locale sull'epoca in cui il paese venne alla luce né sono state in grado di indicare con precisione l'etnģa e il nome dei suoi fondatori. Fino ad oggi, l'unico riferimento etnografico č rappresentato dal racconto leggendario che, secondo l'archeologo Michele Gervasio, sarebbe stato verificato dalle recenti scoperte archeologiche, le quali avrebbero confermato che il territorio di Noicąttaro sarebbe stato frequentato in epoca arcaica [7] ; ma restano ancora molti dubbi sulla fondazione dell'attuale centro abitato [8]. Dall'esame scientifico dei reperti si č potuto stabilire soltanto che nell'entroterra, intorno al centro abitato, le tracce di presenza umana pił antiche non vanno oltre il VI secolo a. C. [9], mentre nel vicino litorale, pił ricco di necropoli arcaiche, esse sconfinano nella preistoria (IV millennio a.C.) [10]. Quest' arco di tempo cosģ ampio resta purtroppo oscuro e privo di collegamenti. Non vi č traccia alcuna di riferimenti storici, iscrizioni epigrafiche, monumenti, nomi o date che possano dimostrare una continuitą di vita tra la costa e l'attuale insediamento del paese. Il legame č solo immaginario, richiamato prepotentemente dal racconto leggendario. Ma puņ questo da solo costituire l'unica fonte di veritą, come sostiene il Tagarelli? [11]. Il dubbio resta. Nel racconto popolare, infatti, non vi sono indicazioni storiche precise, ma tutto č espresso vagamente. Lo stesso Roppo, che non vuole rinunciare all'idea, essendone pił che convinto, che la vita di Noja debba aver avuto inizio dapprima sul lido prossimo, resta tuttavia deluso e perplesso davanti al mancato supporto della scienza archeologica, che definisce "fredda". Perciņ egli tende a ripiegare sull'ipotesi, a nostro avviso pił plausibile, di una probabile derivazione di Noja dalla vicina Azetium [12], attivo centro peucetico distrutto dai Saraceni intorno al IX secolo d.C., da cui si ritiene discendere legittimamente l'odierna Rutigliano, i cui ruderi, posti in localitą Castiello, confinano col [13] territorio di Noicąttaro.

Diversi studiosi, tra cui in modo particolare il Cardassi e il [14] Colella, tendono a privilegiare quest'ultima ipotesi, a sostegno della quale interviene anche una ricca documentazione archeologica, lasciando cosģ presupporre l'esistenza in etą arcaica di legami culturali molto stretti tra i due centri limitrofi. Infatti, dopo i numerosi ritrovamenti archeologici avvenuti nei primi decenni di questo secolo in entrambi i paesi, l'archeologo Michele Gervasio non ha avuto dubbi nell'affermare che essi, sotto [15] l'aspetto archeologico, potevano «considerarsi tutt'uno» . In particolare, negli anni 1935 - 1936, nei frequenti scavi effettuati in localitą Cipierno, al confine tra i territori di Rutigliano e di Noicąttaro, sono venuti alla luce reperti di inestimabile valore storico, in gran parte confluiti nel Museo Archeologico di Taranto [16] . Purtroppo bisogna dire che, dall'abbondante materiale archeologico restituitoci dalla terra, non č pervenuta alcuna indicazione precisa su come, quando e da chi fu formato il primitivo nucleo stanziale, che avrebbe dato origine all'odierna Noicąttaro. Si tratta, infatti, di tombe sparse a piccoli nuclei sul territorio, cioč non concentrate in un'unica, grande necropoli, e di vasellame e bronzi arcaici non di origine autoctona ma di chiara provenienza ellenica. Tutti questi elementi ci richiamano al tipo di organizzazione territoriale caratteristica delle genti apule [17] e ai rapporti culturali e commerciali esistenti tra i centri indigeni della Peucezia e la Grecia tra il VI e IV secolo a. C. [18] , da cui la considerazione che in epoca preromana, forse perché attraente per il clima mite, per la fertilitą del terreno argilloso adatto alla cerealicoltura, nonché per la presenza di due grandi lame sfocianti nel mare, il territorio di Noicąttaro, esteso dal litorale adriatico alle pendici delle colline murgiane, si era dimostrato favorevole all'insediamento di tanti piccoli gruppi dģ cultura peucetica legati all'attivitą agricola [19], come d'altronde il territorio di Rutigliano [20]. Ma tali gruppi sono rimasti completamente sconosciuti a noi per mancanza di riferimenti storici.

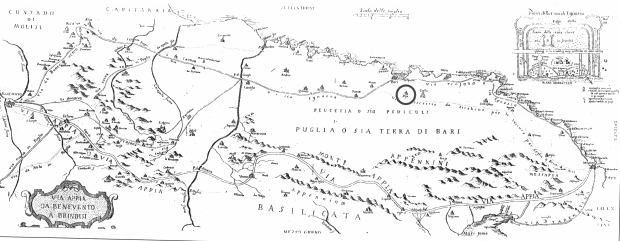

Se dal IV secolo a. C. in poi l'archeologia tace non dandoci pił notizie sulla vita dei gruppi tribali stanziati nell'agro nojano, si č indotti a ritenere che questi possano aver concorso, nel corso dello stesso secolo, alla formazione del centro urbano di Azetium, che per l'appunto, a quei tempi, risultava cinto di mura di difesa, costituendo, quindi, un importante punto di riferimento, un nucleo fortificato che poteva, in caso di pericoli dall'esterno. offrire riparo e protezione a tutte le piccole colonie peucetiche circostanti [21] . Altrimenti si potrebbe pensare ad un loro totale assorbimento da parte della popolazione romana a partire dal IV secolo a. C., facendo perdere per sempre ogni traccia di se, oppure ad una loro estinzione o emigrazione in altre zone della regione. Avanzi di una antica via romana sono stati casualmente scoperti poco pił di vent'anni fa da privati nella zona settentrionale dell'agro di Noicąttaro, anche se di questo ritrovamento non č mai stata fatta una regolare denuncia ai competenti organi territoriali dello Stato. E' forse questa la conferma che oltre settant'anni fa il Roppo cercava, quando diceva: «Dove specificamente la "via mulattiera" menzionata da Strabone spaccava l' agro noicattarese non mi č dato di designare sulla base di tracce positivamente accertate»?[22]. L'eccezionale scoperta, avvenuta nei pressi della chiesa suburbana della Madonna del Rito, ai margini della lama Paradiso-Calendola, durante i lavori di scasso a un terreno di proprietą Sforza, ha restituito a circa due metri di profonditą tracce di un'antica pavimentazione stradale larga intorno ai 4 metri, composta da pietre livide di forma poligonale e contornata da mattoni rossicci di argilla messi di coltello. Sembrava che la strada andasse in direzione di Rutigliano [23]. Si trattava veramente della "via mulattiera" (mulis vectabilis), detta anche "straboniana" dal nome del suo descrittore, il geografo greco-romano STRABONE (63 a.c.-19 d.C.)? Il brano di Strabone tratto dal suo Geografia (VI, C 282), cosģ recita:

[24]

Traduzione: «Ci sono due strade: una mulattiera che attraversa i Peuceti, chiamati Pedicoli, i Dauni e i Sanniti fino a Benevento, sulla quale si trova Egnazia, Ceglie, Netion, Canosa e Ordona; l'altra, che passa per Taranto un poco a sinistra, facendo un giro di un giorno, detta Appia, pił adatta ai carri». Secondo la ponderata ricostruzione che ne fece il Pratilli al principio del XVIII secolo d.C., potrebbe davvero trattarsi di detta via, che aveva origine a Benevento, la quale, nel tratto pugliese compreso tra Netium (localitą arcaica individuata presso Bitonto) [25] ed Egnatia (i cui ruderi sono,tuttora, visibili tra Fasano e Brindisi), attraversava nell'ordine gli attuali territori di Ceglie del Campo, Cellamare, Noicąttaro e Rutigliano[26].

![]()

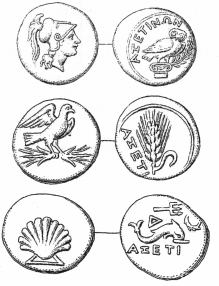

Monete Azetine tutte in bronzo, le quali vengono attribuite ad Azetium (l'attuale Rutigliano).

Serie di orecchini d'oro con grana di plasma scuro incastonato.

Appartiene all'etą ellenistica (III secolo a. C)

Da "Il museo archeologico di Bari", a cura di E. M. De juliis, Bari,

Ed. Adriatica, 1983. Tav. XXXIII, pp. 139/40

Il BIANCOFIORE, invece, citato dal MARIN, sostiene che la "straboniana", prima di toccare l'agro di Noicąttaro, precisamente nei pressi del nuovo cimitero, dove al principio del '900 sono state rinvenute tracce di presenza umana risalenti al VI sec. a. C., seguiva un percorso leggermente diverso da quello descritto dal PRATILLI, e cioč: dopo Ceglie del Campo, la strada girava per Capurso (non pił. quindi, da Cellamare), e di qui, nell'ordine, proseguiva per Noicąttaro e Rutigliano [27]. Forse perché di secondaria importanza o divenuta tale dopo la costruzione lungo la costa adriatica della "consolare traiana" al principio del II sec. d.C., la "straboniana" non č menzionata negli antichi "itinerari" ed in "tavole" come la Peutingeriana [28] . Di conseguenza, qualora vi fossero state, sono rimaste a noi sconosciute tante stazioni o piccole localitą (pagi, vici) attraversate da quella o poste nelle sue immediate vicinanze.

Note

[6] All'inizio del nostro secolo, su tutto il territorio di Noicàttaro è stata avviata la trasformazione agraria per l'impianto dei più redditizi vigneti a "tendone" per uva da tavola, per cui non poche scoperte sono avvenute casualmente durante lo scasso e il rinnovo dei terreni. Altre scoperte sono avvenute nell'ambito della costruzione dell'attuale cimitero comunale ( aprile -maggio 1905).

[7] Cfr. M. Gervasio, Bronzi arcaici e ceramica geometrica nel Museo di Bari, Trani, Vecchi 1921, p. 24.

[8] Secondo il TAGARELLI non ci sarebbe alcun dubbio. Per lo storico nojano il racconto leggendario è la prova inoppugnabile delle origini di Noicàttaro.

Cfr. S.Tagarelli, Noja, I, Castellana Grotte, Nuova "Doge" 1980, p.23.[9] Il GERVASIO (op.cit.) esamina particolarmente le tombe con relativo corredo funerario scoperte a Noicàttaro durante la costruzione del nuovo cimitero tra il 1905 ed il 1906.

[10] Cfr. F.Biancofiore, La Comunità di Cala Colombo presso Torre a Mare (Bari), Archivio di Storia Patria per la Puglia, vol.XLII, Bari, 1977.

[11] Il TAGARELLI definisce la tradizione orale «generatrice di storia vera» (Cfr.S. Tagarelli, Il mio paese, III, op.cit., p.35).

Non si puo negare che la tradizione possa rivelarsi una fonte preziosa per una buona chiave di lettura del fatto storico in "sé", oppure che possa affondare le sue radici nelle realtà, se debitamente spogliata di ogni ordinamento superfluo, ma non può essere considerata in senso assoluto storia vera. Pur tuttavia essa conserva innegabile funzione veicolare nella memoria collettiva di un popolo. Soltanto a partire dal secolo scorso, per esempio, la "critica storica" ha potuto far luce sulla storia più antica di Roma., così ricca di leggende riportate dalla tradizione orale, nel distinguere tra realtà e leggenda. Nella Roma classica circolavano diverse leggende popolari, in parte per esaltare o celebrare personaggi e famiglie importanti, oppure create dall'orgoglio cittadino per nascondere sconfitte militari o per accrescere la gloria e il merito di qualche vittoria (Cfr. E. Bruni, Civiltà e vicende antiche, II, Mondo romano, Milano, Signorelli 19966, pp.3 e segg.).[12] Cfr. V. ROPPO, Noa. Memorie storiche del Comune di Noicąttaro Noicąttaro, Fiorentino 1927, pp. 148, 155.

[13] Secondo il CARDASSI, ignaro delle recenti scoperte archeologiche nel territorio di Rutigliano, pił che peucetica, Azetium sarebbe stata una colonia magno-greca ed avrebbe battuto moneta propria (Cfr.L.CARDASSI, Rutigliano in rapporto agli avvenimenti pił notevoli della provincia e del regno, Putignano, De Robertis 1967, p. 24, II edizione a cura del Comune di Rutigliano). Studi pił recenti, invece, confermano che l'arcaico centro apulo rimase peucetico sino alla conquista romana e che i copiosi ritrovamenti di monete di vari tipi ed epoche (greche e romane) e con caratteristiche elleniche per uso giornaliero degli abitanti locali (Cfr. S. SICILIANO, La monetazione di Azetium, in AA. VV., Il territorio di Rutigliano in etą antica, Palermo, Sellerio 1992), confermerebbero i suoi rapporti commerciali e culturali con i vicini insediamenti della Magna Grecia.

[14] Cfr. L. CARDASSI, op. cit., p. 38; G. Colella, Toponomastica pugliese dalle origini alla fine del Medio Evo, Trani, Vecchi e C. 1941, p. 296: "Azetium" corrisponde assai probabilmente al moderno Rutigliano (formazione medievale da Rutilius; forse anche, secondo altri, a "Noicąttaro".

[15] Cfr. M. GERVASIO op. cit., p. 94.

[16] Un primo rinvenimento di tombe arcaiche a Cipierno, di pertinenza nojana, č segnalato nel 1935, come dalla Relazione di A. COSTA del 17.9.1935 conservata presso l'archivio della Soprintendenza Archeologica di Taranto, nel fascicolo relativo a Noicąttaro. Nello stesso, inoltre, č depositata una lettera firmata da Sebastiano Tagarelli del 18.8.1936, con la quale egli dichiara di possedere, avendoli ricevuti in ereditą, 93 reperti provenienti dall'agro di Noicąttaro, e precisamente dalle localitą di Torre Pelosa, Cipierno e Trisorio. A questa lettera segue la Relazione del custode Glionna del 22.8.1936 sul recente rinvenimento di ben 11 tombe, di cui 7 gią depredate da mano ignota. Infine, esiste una lettera del 3.9.1936 con la quale il sig. Diego Gassi comunica alla Soprintendenza Archeologica di donarle 17 oggetti rinvenuti in un fondo di «contrada Cipierno o Castello »

[17 ] «La preponderante attivitą agricola ha certo favorito un tipo di insediamento sparso nel territorio della Peucezia, ritardando la formazione di veri e propri centri urbani. Questi ultimi si costituiscono soltanto nel corso del IV secolo a.C., come č testimoniato dalle cinte urbiche di Monte Sannace, Castiglione di Conversano, Azezio (localitą Castiello, presso Rutigliano), mentre in precedenza deve essersi sviluppato un fitto e diffuso popolamento per gruppi legati all'attivitą agricola, aventi vicino alle abitazioni nuclei di necropoli, secondo un uso caratteristico delle genti apule, ma facenti capo ad un nucleo fortificato, in caso di pericoli dall'esterno. Queste comunitą coscienti del proprio nome che le distingueva dalle altre vicine, pur riconoscendosi nello stesso gruppo etnico, dovevano avere come guida un capo o princi ». (E.M. DE JULIIS, Osservazioni sul popolamento di etą storica nel sud-est barese, in D. COPPOLA- V. L'ABBATE - F. RADINA (a cura di), Il Popolamento antico nel sud-est barese, Monopoli, Grafiche Colucci 1981, p. 12). E a proposito della figura del capo o principe, il DE JULIIS sottolinea in nota che a personaggi di tale rango si puņ attribuire il noto corredo funerario appartenente alla tomba IV di Noicąttaro (Cfr. M. GERVASIO, op. cit., pp. 107- 122,e 139-271).

[18] «Il carattere della civiltą indigena peucetica, di cui si č cercato di dare qualche elemento, subisce un profondo mutamento dal VII secolo a.C. a causa dei contatti sempre pił frequenti con la civiltą greca. Questi contatti furono ritenuti fino a pochi anni fa mediati dalla colonia di Taranto e quindi riflesso di quella opulenta cittą. Invece, in questi ultimi anni, la scoperta di necropoli ricche di oggetti greci, come č avvenuto a Rutigliano in contrada Purgatorio, il riesame di reperti corinzi ed attici provenienti da centri apuli della costa Adriatica (Noicąttaro, Conversano, Ceglie del Campo, Ruvo di Puglia) ed una pił attenta considerazione delle fonti antiche ha indotto a ridimensionare notevolmente l'influenza di Taranto sulla Peucezia, nel VI e V secolo a. C. e, viceversa, a riconoscere l'esistenza di rapporti diretti, continui ed amichevoli fra i centri indigeni della Peucezia e la Grecia, presente nel VI secolo con i prodotti di Corinto e nel V con quelli di Atene». ( E. M. DE JULIIS, op. cit., pp. 12-13 ).

[19] Cfr. E. M. JULIIS, op. cit., pp. 11-12.

[20] A proposito di Azetium, cosģ scrive il SICILIANO: « Lo sviluppo di Azetium si deve alla fertilitą del suolo, accompagnata da altre condizioni favorevoli, come la presenza di solchi torrentizi vitali per le comunitą agricole ed utili collegamenti con il mare».(A. SICILIANO, op. cit., p. 111).

[21] Vedi la nota n°16 di questo capitolo.

[22] Cfr. V. ROPPO, op. cit, p. 48. A p. 90 l'A., praticamente, non esclude che Noa o Noja sia «La reincarnazione tanto della distrutta Cąttaro, come forse della stesso Azezio».

[23] «I Romani procuravano di dare alle loro strade una direzione diretta, evitando le sinuositą, alzando i luoghi pił bassi, spianando le elevazioni, forando le montagne con gallerie, ed edificando dei ponti. Due solchi indicavano da prima la larghezza della strada: trasportandovi tutta la terra da questa superficie, e la scavazione fatta riempivasi di scelti materiali fino all'altezza determinata della strada, secondo che percorreva essa la pianura, la montagna od un terreno paludoso». (Cfr. C. CANTU', Documenti alla storia universale, Tomo I, Cronologia, Geografia, Archeologia, Torino, G. Pompo e C. 1848, p.596).

[24] Cfr. STRABONE, Geografia, VI C 282. Traduzione: « Ci sono due strade: una mulattiera che attraversa i Peuceti, chiamati Pedicoli, i Dauni e i Sanniti fino a Benevento, sulla quale si trova Egnazia, Ceglie, Netion, Canosa e Ordona; l'altra, che passa per Taranto un poco a sinistra, facendo un giro di un giorno, detta Appia, pił adatta ai carri».

[25] Esistono varie ipotesi sulla identificazione di Netium e non sono poche in Puglia le localitą ( tra queste: Bitonto, Andria, Giovinazzo, Lecce ), che si sarebbero attribuito l'arcaico sito. Alcuni AA. hanno individuato una Netium presso Andria (Cfr. V. ROPPO, op. cit. pp. 48, 169 e 170; S.L. IMPERIO, Alle origini del dialetto pugliese, Fasano, Schena 1990, p. 248; P. PETRAROLO, Andria dalle origini ai tempi nostri, Andria, Sveva 1992, p. 25). Nella planimetria pubblicata dallo storico ruvese JURILLI, che contesta spesso al PRATILLI imprecisioni e inesattezze, Netium compare sulla direttrice Minervino-Mariotto, lontano da Andria (Cfr. F. JURILLI, Ruvo di Puglia nella preistoria e storia, Trani, Vecchi e C. 1971). Nella Tavola Peutingeriana, invece, la sua posizione corrisponde a quella della attuale Giovinazzo. Infine c'č il TAGARELLI che, nell'affannosa ricerca di trovare gli antenati della sua Noicąttaro, avrebbe addirittura individuato la greca Netion, poi romana Netium, nei vecchi ruderi marini di Punta la Penna, localitą a nord di Torre a Mare (Cfr. S. TAGARELLI, Il mio paese, III, op. cit., pp. 34-37). Molto interessante č lo studio del problema da parte dello storico pugliese Vito SGARRA, che denuncia apertamente tutti quegli storici, geografi ed archeologi che, interpretando unilateralmente i testi antichi di Plinio, Strabone ed altri, avrebbero addirittura manipolato a scopo personale le carte originali capitate tra le loro mani, determinando cosģ un'ulteriore confusione sull'argomento. L'A. č comunque convinto che la vera Netium.(la Netion greca) doveva sorgere ai confini di Bitonto, nell'alta Murgia andriese, nelle vicinanze della palude riportata sulla Tavola Peutingeriana, che i Romani chiamavano Finitium Castrum (vale a dire: Finis Netium Castrum, cioč: Limite della cittą di Nezio), la quale corrisponderebbe all'attuale contrada Finizio (vale a dire: Confine di Nezio) posta tra Andria e Bitonto (Cfr. V. Sgarra, La cittą di Netium, sulla via romana Brindisi-Benevento, Roma, Editrice Internazionale 1917).

[26] Cfr. F.M. PRATILLI, Altra antica via per Ceglie e Brindisi, termine di tutte le gią descritte vie, in M. HERRMANN - A. SEMERARO, Viaggiatori in Puglia dalle origini alla fine dell'Ottocento, Fasano, Schena 1991, p. 108. Dalle considerazioni dell'A., ci sembra, perņ, di capire che doveva esistere un secondo ramo pił interno, che da Netium, dopo aver toccato Turi, Torre di Castiglione e Conversano, convergeva alla localitą costiera di S. Stefano, presso Monopoli, e di qui ad Egnatia la strada ridiventava praticamente unica.

[27] Cfr. AA. VV. Ceglie Peuceta, I, Bari, Dedalo 1982, pp. 9-11,35-36.

[28] Si tratta di una delle tante copie in circolazione riproducenti la grande mappa dell'Impero Romano (conteneva le strade principali dell'Impero), che M. Vispanio Agrippa, genero e collaboratore dell'Imperatore Ottaviano Augusto (29 a.C.- 14 d.C.), aveva fatto apporre nel Porticus Polla a Roma. Il nome di Peutingeriana deriva da un certo Peutinger, possessore della sua ultima copia, che si ritiene eseguita nel XIII secolo d.C. da un originale del III o IV secolo d.C. (Cfr. R. RANIERI, Fondamenti e concetti di geografia, Bari, Adriatica 1973, pp. 28-29).